Pendant de nombreux siècles,

avant le nettoyage effectué au 19ème siècle par des archéologues et des ingénieurs, le Colisée a été envahi par les plantes et les arbres. Pendant longtemps, il y avait eu les vergers et les jardins, et dans l’obscurité des arches ou accrochés au sommet des murs pourrait être trouvées toutes sortes de plantes. Figuiers, des ormes, poiriers, oliviers et cerisiers ont trouvé leur habitat dans l’amphithéâtre, où le mouton pâturage dans l’arène. La verdure était si abondante que dans des nombreux cas, par exemple, en 1727, l’autorisation (en vertu paiement) a été accordée à recueillir le foin et les herbes qui poussent dans le monument.

Les arcs et les ruines étaient devenues un jardin enchanté rempli de fleurs et de verdure. Voyageurs romantiques du XVIIIème siècle ont trouvé le Colisée extrêmement suggestive, comme si la nature avait repris possession de la place. Les modèles de l’amphithéâtre ont commencé à être fabriqués et vendus dans toute l’Europe. Shelley, Byron, Dickens, Thomas Cole, Henry James et d’autres artistes innombrables sont tombés en amour avec le charme des vieilles ruines évocatrices. Peintres du 18e et 19e siècle ont été particulièrement friands de l’aspect pittoresque du Colisée.

Peintres du 18ème et 19ème siècle ont été particulièrement friands de l’aspect pittoresque du Colisée. Peintres français Jean-Antoine Constantin et François-Marius Granet, qui ont travaillé à Rome entre 1777 et 1830, ont laissé de nombreuses images de l’amphithéâtre couvert de végétation. Il est intéressant de lire à propos de l’attitude de Granet lorsque, à son retour à Rome en 1829, visita les forums et le Colisée et fut terriblement déçu par le travail des “ingénieurs » qui avaient nettoyées et restaurées les vieilles pierres et enlevées les mauvaises herbes et les arbres: «J’ai été surpris que les Romains, qui ont un tel goût en toutes choses, aurait permis un tel abattage. Les modernes travaux ont ruiné ces merveilleux monuments.». Et à une autre occasion: «Cela a été la science et ses règles froides qui ont réduit la place dans un tel état que l’art de la peinture pleure ».

La flore du Colisée a été étudié scientifiquement cinq fois dans différents travaux (Panaroli 1643, Sebastiani 1815, Deakin 1855, Fiorini Mazzanti 1874 e Anzalone 1951), ce qui montre l’intérêt particulier des botanistes pour le Colisée et la flore en milieu urbain.

Domenico Panaroli, décédé en 1657, était professeur de botanique et d’anatomie à l’Université de Rome « La Sapienza » et directeur du jardin botanique à Rome. Sa liste de 337 espèces du Colisée (Plantarum Amphitheatralium Catalogus) a été conçu pour démontrer comment les plantes médicinales peuvent être facilement trouvées n’importe où : « plantas familiares, et domesticas, quas pedibus quotidie calcamus enumerabimus … ». La terminologie est pré-linnéenne, il ya une certaine ambiguïté quant à l’identification de l’espèces.

Antonio Sebastiani (1782-1821) était un médecin de l’Ospedale del Santo Spirito di Roma, professeur de botanique à l’Université de Rome et directeur du jardin botanique de 1813 à 1820. En 1815, il publia un catalogue de 261 plantes du Colisée : « Enumeratio plantarum sponte nascentium in ruderibus Amphitheatri Flavii« . Ce travail a également été finalisé pour étudier les plantes médicinales « ad communem omnium utilitatem« . Ici, la terminologie est à la fois pré-linnéenne et linnéenne.

Nous savons très peu de Richard Deakin, décédé à Tunbridge Wells en 1873. Il était un médecin à Sheffield et a étudié botanique. Il a écrit: Le Manuel du botaniste en 1836, Phlorigraphia Britannica en 4 volumes publiés entre 1837 et 1848, Fougères (1837-1841), Flore du Colisée de Rome en 1855 et Les plantes à fleurs de Tunbridge Wells et le voisinage en 1871.

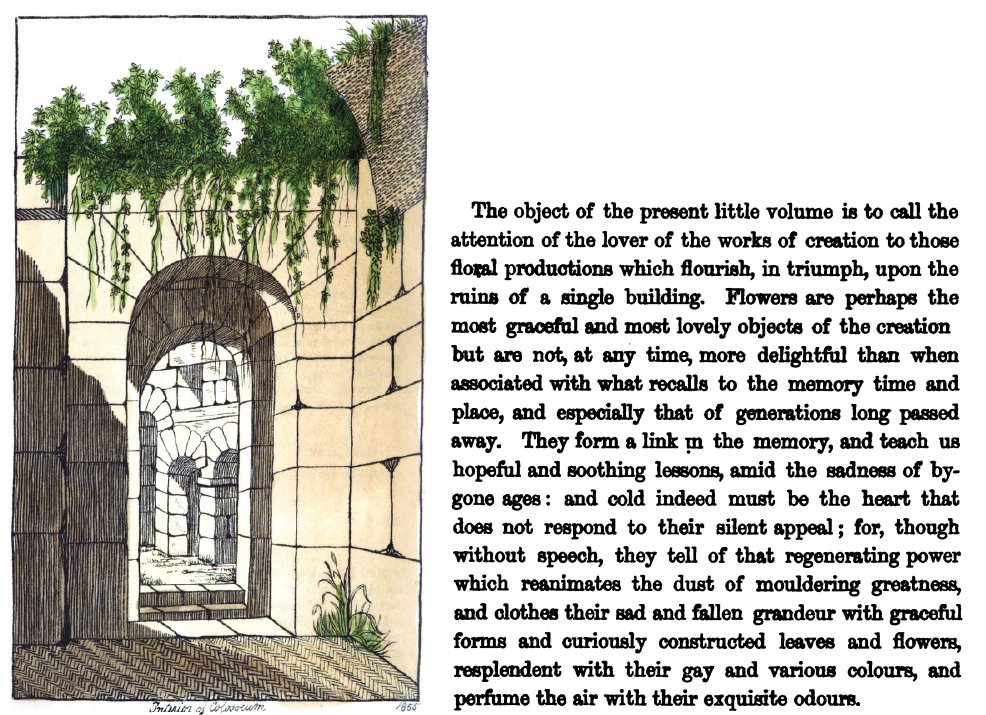

Flore du Colisée de Rome a été publiée à Londres en 1855 et réédité en 1873. Ce travail était destiné au public anglais, qui appréciait le côté romantique du Colisée, décrit de nombreuses fois par écrivains et poètes célèbres : » L’objet de ce livre n’est pas seulement scientifique, mais aussi éducatif et même poétique » explique Deakin dans sa préface, reproduit ci-dessous. Deakin décrit les propriétés de chaque plante, ses utilisations pratiques, les traditions qui y sont connectés dans les différentes cultures et même des références mythologiques et citations littéraires.

Intérieur du Colisée, par Constantin

Comtesse Elisabetta Fiorini Mazzanti (1799 – 1879) était une botaniste italienne qui a étudié en profondeur les plantes du Latium. En 1875, avant le massif nettoyage du monument, elle a publié Florula del Colosseo, une étude divisée en cinq « communications » pour l’Académie pontificale des » Nuovi Lincei ». Florula a été conçue « pour ne pas oublier la mémoire des plantes qui a pris racine là-bas », ce qui est la preuve de l’appréciation des botanistes – et pas seulement eux – pour la végétation qui recouvrait le monument.

Dans la préface Fiorini montre toute sa tristesse pour les opérations de désherbage : « La Nature aimait habiller poétiquement les vénérables murs, en atténuant leur sévérité avec l’ornement gracieux de plantes et de fleurs … maintenant la cupidité archéologique a tout détruit ». Le travail de Fiorini, plus scientifique que les précédents, énumère 272 espèces, dont 70 espèces de vegetaux inférieurs, qui sont au jour d’hui considérés comme appartenant à différents royaumes : mousse, lichens, champignons, etc.

Bruno Anzalone (1921-2007), professeur de pharmacie botanique du 1974 au 1996 à l’Université La Sapienza à Rome, était considéré comme le plus grand expert sur la flore du Latium. En 1951, il publia « Flore et végétation des murs de Rome« , qui comprenait également le Colisée et répertoriait 191 espèces.

Au cours des dernières années, une étude de la flore actuelle du Colisée a été réalisée par l’Université La Sapienza de Rome entre 1990 et 2000, profitant de l’échafaudage placé pour travaux de restauration, de manière à atteindre des taches autrement inaccessibles. La flore a été examinée à tous les niveaux de l’amphithéâtre, des hypogées frais et humides jusqu’à l’étage supérieur, sec et ensoleillé. A cette occasion ont été dénombrés 243 espèces, dont 169 dans les hypogées. Aussi des espèces très rares ont été trouvées, comme l’Asphodelus Fistulosus e il Sedum Dasyphyllum (voir photos). Cela devrait confirmer que les zones archéologiques sont un sanctuaire pour les espèces menacées par l’environnement urbain.

Pour la plupart des informations contenues dans cette page je suis redevable à « Amphitheatrum Naturae », les soins de Giulia Caneva, Electa 2004