Pour les Romains

les jeux n’étaient pas seulement une occasion de divertissement, mais aussi un moment où le peuple, les institutions et les autorités se rencontraient. L’amphithéâtre était le lieu où les classes qui composaient la société romaine pouvaient se rencontrer et échanger des idées ; les citoyens ordinaires pouvaient voir les sénateurs et l’empereur et même lui s’addresser directement.

Valerius Maximus raconte que – du moins jusqu’en 560 avant JC – les sénateurs et les citoyens assistaient aux spectacles debout ensemble. Cependant, pour des mérites spéciaux, on pouvait obtenir des sièges réservés: en 490 BC, par exemple, Manius Valerius Maximus avait obtenu le droit, valable aussi pour ses descendants, de placer son siège personnel dans un endroit particulier du Circus Maximus.

Plus tard, en augmentant l’écart entre les différentes classes sociales, les règles relatives à la stricte répartition des sièges dans les lieux de divertissement ont changé.

En 194 avant JC Scipion l’Africain propose que les sénateurs aient des places réservés, et en 87 avant JC la Lex Roscia Theatralis pourvoyait les 14 premières rangées de sièges dans les théâtres aux chevaliers. Le peuple s’était indigné et opposé fermement de sorte que certains pensent que la loi a été ensuite appliquée uniquement aux théâtres.

A la fin, entre le 20 et le 17 a. JC Auguste approuve la Lex Iulia Theatralis, qui réorganise la matière et fixe une place pour chaque classe dans les lieux publics tels que les théâtres, amphithéâtres et cirques. Il interdit aux femmes d’assister à tout genre de spectacles publics, et il fait appliquer ces règles dans tout l’empire.

Dans les amphithéâtres, les cirques et les théâtres il y avait un secteur réservé pour chaque classe sociale et cela constituait un privilège. Naturellement, les sénateurs avaient les meilleures places, puis il y avait les chevaliers, les soldats, les hommes mariés, les garçons et leurs instituteurs, les non-citoyens, les plébéiens et enfin les femmes. Ces règles s’appliquaient dans tout l’empire. Compte tenu de l’immense popularité des jeux, l’arène devient le lieu où les gens ordinaires peuvent rencontrer l’empereur et même lui parler directement.

Les jeux étaient strictement réservés aux citoyens (les esclaves étaient exclus) et les billets n’étaient pas mis en vente, mais les institutions, les congrégations religieuses, les magistrats, fraternités, sororités, les entreprises, les sociétés, les associations, les ligues, les syndicats, etc. avaient leurs places attribuées dans l’amphithéâtre, puisque ils avaient un rôle et un rang dans la société. Qui ne relevait pas des catégories ci-dessus allait à la recherche d’un patron qui aurait pu l’inviter. Ce coutume a survécu pendant de nombreux siècles mais après le quatrième siècle on commence à marquer des sièges avec des noms de familles ou des sénateurs.

Les spectateurs devaient s’habiller de façon adéquate : ceux qui en avaient le droit portaient la toge, un vêtement destiné uniquement aux d’occasions spéciales. Ceux qui ne jouissaient pas d’une bonne réputation (les faillis et les aventuriers) devaient s’asseoir aux étages supérieurs parmi les plébéiens où, dans les temps anciens, y pouvait aussi aller les femmes non accompagnées.

L’alcool était interdit, de sorte que le biographe Lampridius critiquait l’empereur Commodus parce qu’il buvait lors qu’il assistait aux combats.

Le jour des jeux les gens arrivaient très tôt et parfois ils dormaient en dehors de l’amphithéâtre. Pour entrer, il fallait produire une tablette (un fragment d’amphore de terre cuite) qui indiquait où le siège se trouvait exactement: cuneus, gradus et locus (section, rangée et siège).

Par exemple, CVN III GRAD IV LOC I correspond au secteur 3, rangée 4, siège 1. Cependant il semble que si un spectateur se levait il perdait le droit au siège. Chaque siège était identifié par une inscription gravée sur le marbre. Le public était assis sur des planches de bois placées sur le marbre tandis que l’élite était confortablement installée: au début les sièges des sénateurs étaient rendus plus confortables par des coussins, puis ils ont été autorisés à apporter leur propre chaise « curules », et les chevaliers ont gagné le droit aux coussins.

Le Colisée lui-même a été conçu en prenant compte de la séparation des différents rangs, dès l’entrée et aussi dans la cavea. L’entrée nord était peut-être reliée à l’Esquilin par un portique, comme les motifs sur certaines pièces de monnaie suggèrent. Un large passage conduisait directement de cette entrée à la loge impériale (pulvinar) sur le podium. Du côté opposé il y avait une autre loge qui était probablement réservée au Praefectus Urbi. Les entrées du grand axe conduisaient directement dans l’arène.

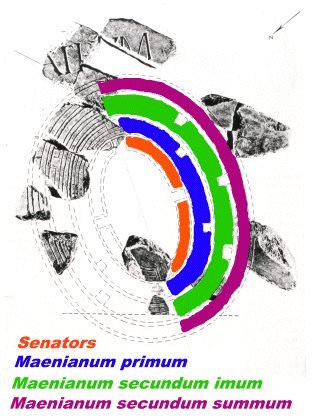

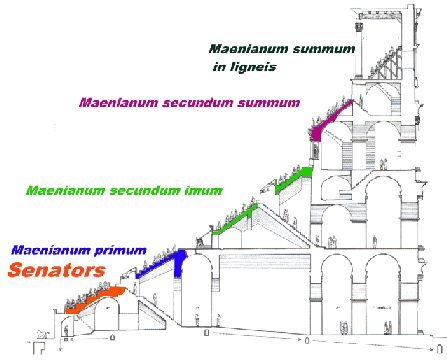

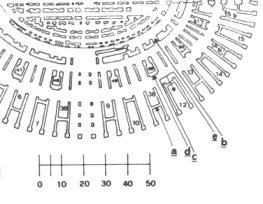

Il y avait cinq rangées de sièges (voir section ci-dessous):

- Le podium, avec des marches larges et basses où les privilégiés pouvaient placer leurs chaises personnelles. Il était réservé aux sénateurs, aux prêtres le plus importants, aux « clarissimi » des familles sénatoriales, aux consuls, aux juges, etc.

- Le maenianum primum

- Le maenianum secundum imum (le plus bas)

- Le maenianum secundum summum (en haut)

- Le maenianum summum in ligneis, également appelé porticus (c’est le portique avec des sièges en bois, que la carte à droite ne montre pas).

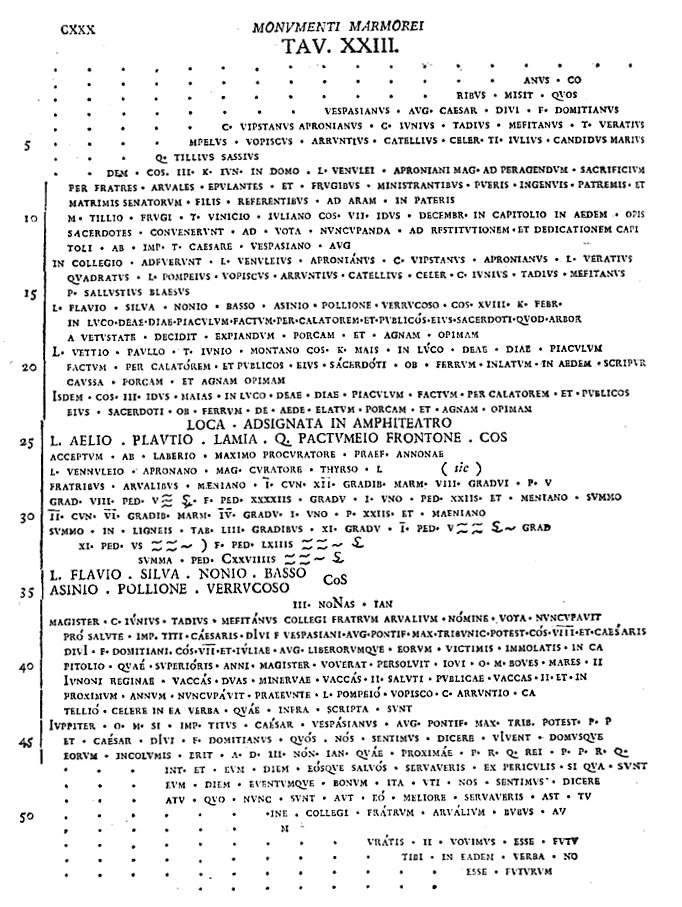

Les Acta (procès-verbaux) des Fratres Arvales témoignent de la répartition des sièges : ces importants documents étaient les minutes du collège des Fratres Arvales, un ancien collège sacerdotal de douze membres, élus parmi les plus hauts rangs, dont la mission initiale était d’offrir chaque année des sacrifices pour la fertilité des champs.

96 de leurs Acta, gravés sur pierres tombales, ont été découverts près de Rome.

Dans les Acta de l’an 80 il y a une description détaillée des espaces réservés aux Arvales parmi les différents secteurs du Colisée (en effet, les places étaient occupées par les clients, les amis et les serviteurs, puisque les douze Arvales occupaient probablement les sièges des sénateurs).

Le collège disposait de 130 pieds (37 mètres) au total. Etant donné que chaque spectateur occupe 30-40 cm, les Arvales disposaient de 70-80 sièges.

De nombreux fragments des sièges de marbre portent encore les inscriptions de la classe à laquelle ils étaient destinés. La plupart des fragments remonte au IIIème ou au IVème siècle et sur beaucoup d’entre eux il y a des noms de familles et de sénateurs déjà indiqués dans d’autres sources. Certains fragments portent seulement le nom de la famille et il semble que des familles apparentées ou voisines (qu’aujourd’hui on appellerait clans) étaient assises à côté, démontrant ainsi leur force et leur unité face à la communauté rassemblée.

Lorsque les sièges étaient attribués à une personne ou à une famille différentes, l’inscription était rasée et le nouveau nom gravé sur la pierre. Des récentes recherches sur les fragments montrent que l’un des sièges était probablement attribué à Iobius Philippus Ymelcho Valerius, peut-être le même Valerius qui était consul en 521, et cela prouverait que l’amphithéâtre était encore en usage dans le VIème siècle.

Le système d’entrées et escaliers a fait l’objet d’études approfondies. La figure ci-dessus montre un quadrant de l’amphithéâtre, avec les 5 chemins a, b, c, d, e, qui se répètent symétriquement tout autour du bâtiment. Les 12 parcours « b » conduisaient aux sièges des sénateurs en bas ; les 16 marqués » d » aux sièges sénatoriaux supérieurs. Les 20 chemins » à » conduisaient au maenianum primum et aux étages supérieurs. Les 16 chemins » c » et les 16 » e » conduisaient au même couloir du chemin « a ». Ceci étant, la seule réel séparation physique aurait été celle entre les sénateurs et tous les autres spectateurs. Puisque les experts prennent pour acquis qu’il y avait une séparation entre les classes même dans l’amphithéâtre, on pense qu’à l’intérieur il y avait un système de signaux qui donnait aux spectateurs les instructions nécessaires pour atteindre leurs places.